水俣協立病院では、内科・消化器・呼吸器・循環器・神経内科などを専門としています。

スタッフブログ

50周年企画

2025年06月09日

水俣協立グループが切り開いたもの 野中重夫さん編③

水俣の地で水俣協立グループが切り開いてきたものとして、以下のようなものがあると考えました。もっと成果はあったかもしれませんが、思いつくままに書いてみます。

1.圧倒的なチッソの地域支配の中で差別され、貧困にあえぎ困窮し、被害を隠してひっそりと暮らしてきた被害者を受けとめる場をつくった。

2.医療機関として患者に寄り添い、話を聞き、症状に沿った治療を試み、研究を進める場をつくった。そして、水俣病の被害の全貌解明に努めた。

3.被害の広がりを把握するため、地域に足を運び、住民検診を手弁当で実施し、被害の実態をつかんだ。

4.地域の水俣病に対する偏見を和らげ、地域医療を改善するため行政にも働きかけた。

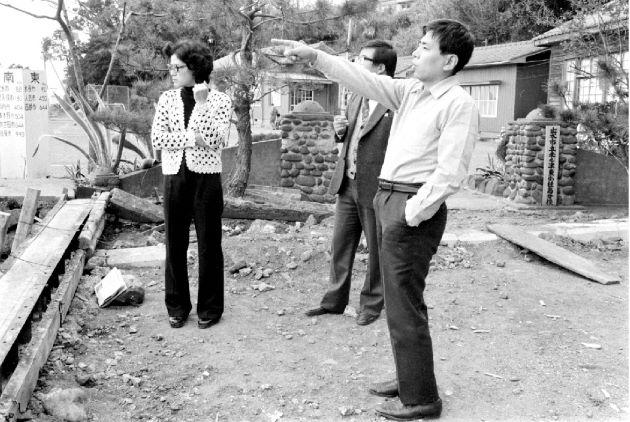

※写真:桂島検診会場の桂島分校 松田寿生さん提供

今回は、この中でも水俣病潜在患者の発掘検診について記します。

1970年、チッソの加害責任を問う裁判が全国四大公害訴訟の一つとして熊本地方裁判所に提訴されました。 原告は、行政から水俣病と認定された劇症患者、小児性患者とその家族です。この患者たちの裁判所提出用の診断書を作成したのは、熊本大学の原田正純先生です。また、その家族の水俣病症状を調査したのは藤野糺先生です。

藤野先生らは、原告の家族を詳しく調査した結果、原告の周辺に水俣病の症状を持つ人々が多く存在し、その人々も救わなければと考えました。 そこから、汚染が疑われる地域全体の住民検診の必要性を認識したと言われています。

※写真:桂島検診、桂島から海を眺める藤野先生と板井先生 松田寿生さん提供