水俣協立病院では、内科・消化器・呼吸器・循環器・神経内科などを専門としています。

水俣協立病院の医療安全管理指針

安全管理に関する基本的な考え方

事故のない安全な医療を提供していくためには、医療従事者一人ひとりが危機意識を持って日々の患者の診療にあたると同時に、医療に係る知識や技術を一定のレベル以上に保つことが不可欠である。しかし、複雑なシステムのもとで行われている医療においては、医療においても「人間はエラーをおかす」という前提に基づき、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーを吸収して事故を未然に防ぐことができるシステムを組織全体として整備していくことを目標とする。

第1 医療事故の防止体制の整備

当院は以下の事項を基本として施設内における医療事故防止体制の確立に努める。

(1)当院は施設内関係者の協議に基づき、「医療事故防止対策規程」を定める。

(2)医療事故防止対策規程には、以下の事項を規程する。

- 医療事故防止のための施設内体制の整備

- 医療事故防止対策委員会の設置および所掌事務

- ヒヤリ・ハット事例の報告体制

- 事故報告体制

- 医療事故発生時の対応

- その他、医療事故の防止に関する事項

(3)用語の統一

| 用語 | 意味 | 報告書 |

| 医療事故 | 医療従事者が行う業務上の事故。過失が存在するもの。不可抗力(偶発) | 医療事故報告書 |

| 医療過誤 | 医療従事者が行う業務上の事故のうち、過失の存在を前提としたもの。 | |

| アクシデント | インシデント(ヒヤリ・ハット)に気付かない等で、適切な処置がおこなわれないと傷害が発生し、事故となる。 来院者・職員に傷害が発生した場合も含む。 | |

| インシデント | 思いがけない出来事(偶発事象)これに対して適切な処置が行われないと事故となる可能性のある事象。 | ヒヤリ・ハット報告書 |

(1)当院は、医療安全管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(2)委員会は、院長、総師長、外来師長、病棟師長、検査科長、事務長、薬局員(薬剤師)、医事係長等をもって構成する。

(3)委員会の委員長は院長とする。

(4)委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。

- 医療事故防止対策の検討および研究に関すること。

- 医療事故の分析および再発防止策の検討に関すること。

- 医療事故防止のために行う職員に対する指示に関すること。

- 医療事故防止のために行う院長等に対する提言に関すること。

- 医療事故防止のための啓発、教育、広報および出版に関すること。

- 医療訴訟に関すること。

- その他医療事故の防止に関すること。

(5)委員会は所掌事務に係る調査、審議等の任務を行う。

(6)委員会の検討結果については、定期的に院長に報告するとともに、リスクマネージャーを通じて、各職場に周知する。

(7) 委員会の開催は、おおむね毎月1回とする。委員が欠席の場合は代理出席とする。

(8)委員会の記録その他の庶務は、原則として医事課が行う。

(1)ヒヤリ・ハット事例の詳細な把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、各部門にセーフティマネージャーを置く。

(2)リスクマネージャーは院長(施設長)が指名する。

(3)リスクマネージャーの任務は、以下のとおりとする。

- 各職場における医療事故の原因および防止方法ならびに医療体制の改善方法について検討および提言。

- ヒヤリ・ハット体験報告の内容の分析および報告書への必要事項の記入と点検指導。

- 委員会において決定した事故防止および安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底、その他委員会および部会との連絡調整。

- 職員に対するヒヤリ・ハット体験報告の積極的な提出の励行。

- その他医療事故の防止に関する必要事項。

(4)セーフティマネージャーの任務は、以下のとおりとする。

- 「インシデント・アクシデント報告書」の月間報告

- 職員への「インシデント・アクシデント報告書」提出促進

- 職場における医療安全の指導・教育

- 療養環境・設備の安全性点検

- 「インシデント・アクシデント報告書」分析・防止策立案をリードする。

- 職場と医療安全管理委員会との連絡調整

第2 医療事故防止のための具体的方策の推進

医療事故防止のため、委員会等において、人工呼吸器、輸血、注射等について具体的な注意事項を定める事故防止の要点と対策を作成し、関係職員に周知徹底を図る。

(1)報告

- 施設長は、医療事故の防止に資するよう、ヒヤリ・ハット事例の報告を促進するための体制を整備する。

- ヒヤリ・ハット事例については、当該事例を体験した職員が、その概要を文書(以下「ヒヤリ・ハット体験報告書」という。様式は別添 のとおり)に記載し、翌日までに、リスクマネージャーに報告する。

- リスクマネージャーは、ヒヤリ・ハット体験報告等から当該部門および関する部門に潜むシステム自体のエラー発生要因を把握し、リスクの重大性、リスクの予測の可否およびシステムの改善の必要性等必要事項を記載して、委員会に提出する。

- ヒヤリ・ハット体験報告を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行ってはならない。

- ヒヤリ・ハット体験報告は、医事課において、同報告の記載日から起算して1年間保管する。

(2)評価分析

ヒヤリ・ハット事例について効果的な分析を行い、医療事故の防止に資することができるよう、必要に応じて、当該事例の原因、種類および内容等をコード化した分析表等を活用し、詳細な評価分析を行う。

(3)ヒヤリ・ハット事例集の作成

各職場においては、ヒヤリ・ハット事例を評価分析し、医療事故の防止を図るため、当該事例集を作成する。

なお、事例集については、ヒヤリ・ハット体験報告に基づき、定期的に事例の追加記載を行い、関係職員への周知を図る。

施設長は、医療事故防止の周知徹底に努めるものとし、具体的に以下の対策を講ずる。

- 医療事故防止月間行事の実施

- 医療事故防止ポスターの掲示

- 医療事故防止講演会の開催

- 各部門における事故防止確認のための業務開始時のミーティングの実施

- 他の施設における事故事例の学習

医療現場におけるヒヤリ・ハット事例等を全国の医療機関から一元的に収集し、この情報を基に、ガイドラインの策定、製品の基準化、関係団体への製品の改良要請等を行う医療安全対策ネットワークに対し、情報提供や試行的な実施等の協力を行う。

(1)医療安全対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

(2)職員研修は就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。

(3)研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。

第3 医療事故発生時の対応

(1)医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行う。

(2)重大事故の発生に備え、ショックや心停止にただちに対応できる体制を整備する。

(1)施設内における報告の手順と対応

- 医療事故が発生した場合は、次のとおりただちに上司に報告する。

- ① 医師→(医局長)→院長

- ② 薬剤師→担当医師→院長

- ③ 看護師→看護師長→総師長→院長

- ④ 医療技術員→技師長→院長

- ⑤ 事務職員→係長→課長→次長→事務長→院長

- 院長は報告を受けた事項について管理部会に報告する。

- 患者の生死に関わる医療事故等、特に緊急的な対応が必要な場合は、医師、薬剤師、看護師等はそれぞれ、医局長、担当医師、看護師長等に対する報告を省略して、直接、総師長、院長等に報告することができる。

(2)施設内における報告の方法

報告は、文書(「医療事故報告書」。様式は別添のとおり)により行う。ただし、緊急を要する場合は、ただちに口頭で報告し、文書による報告をすみやかに行う。なお、医療事故報告書の記載は①事故発生の直接の原因となった当事者が明確な場合には、当該本人、②その他の者が事故を発見した場合には、発見者とその職場の長が行う。

- 事実関係の調査(一連の臨床経過の把握・整理)

一連の医療行為に関する経緯・経過等の事実関係を調査し、以下の要領で時系列的に整理する。 - ① 一連の医療行為に関わった全ての医療従事者で整理し、それぞれの実施者・関与者を明確にする。

- ② 診療記録類に記載されている内容と医療従事者の記録によるものは明確に分ける。

- ③ 客観的な事実と推測に基づくものは明確に分ける。

- ④ 誤記等があっても、診療記録類の修正は絶対行なわず、別に記録する。

- 一連の臨床経過の記録(文書化)

- ① 上記で把握・整理した内容は記録に残す。

- 問題点の抽出

- ① 把握・整理した事実関係に基づき、患者さんからの申し立て内容以外も含めて、実施された医療行為が適切であったか否かを検討する。

※反省点が直ちに法律上の「過失」に該当するわけではない。

(3)法人への報告

- 次に規定する医療事故が発生した場合、すみやかに法人本部へ報告する。

- 報告を要する医療事故の範囲

- ① 当該行為によって患者を死に至らしめ、または死に至らしめる可能性があるとき。

- ② 当該行為によって患者に重大もしくは不可逆的傷害を与え、または与える可能性があるとき。

- ③ その他患者等から抗議を受けたケースや医事紛争に発展する可能性があると認められるとき。

(4)医療事故報告書の管理

医療事故報告書については、医事課において、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する。

(1)患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者および家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。

(2)患者および家族に対する説明等は、原則として、病院の幹部職員が対応し、状況に応じ、事故を起こした担当医または看護師等が同席して対応する。

(1)医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者および家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記録する。

(2)記録に当っては、具体的に以下の事項に留意すること。

- 初期対応が終了次第、すみやかに記載すること。

- 事故の種類、患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行うこと。

- 事実を客観的かつ正確に記載すること(想像や憶測に基づく記載は行わない。)

(1)「医療事故対策チーム」(院長、副院長、総師長、事務長、)で行なった一次カンファレンスの結果(事実経過・医療事故原因・問題点など)を「医療事故対策チーム」メンバーが早急(2~3日)に患者・家族に伝える。

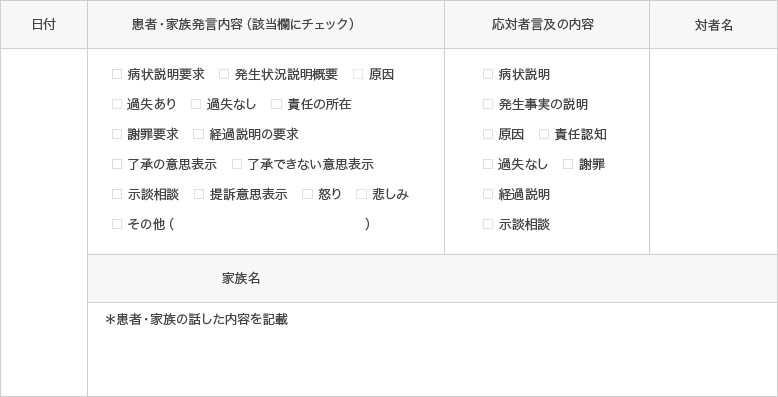

(2)患者・家族の認識や思いの追跡(表3「患者・家族対話表」利用)

医療事故は、医療事故発生から解決まで、一定の期間を要するものがほとんどである。入院患者であれば、関係するスタッフが事故の経過についての認識を持って対応すると共に、患者・家族の認識や思いを追跡することが必要である。初期対応から収束まで情報が立ち消えにならないようにし、情報は「医療事故対策チーム」へ定期的に報告する。

- ① 医療事故発生後、1週間毎の報告として、患者・家族と対話した内容を対話表に職責者が(表3)に記載する。

- 「患者・家族対話表」(表3)

- 対話内容の詳細は、診療録に記載する。状況変化が著しい場合は迅速な情報の伝達を義務付ける。

(3)医療事故調査と病院の統一見解

- ① 事実経過を詳細かつ全面的に調査・検討し、医療事故の原因や過失の有無について、病院として見解をまとめる作業を行う。これは「医療事故対策チーム」の責任で行う。

- 「医療事故対策チーム」は、病院としての公式見解とその後の対処方針を確定し、直ちに関係者との意思統一をはかる。また、法人専務理事に報告する。

- ② 事実調査と統一見解確定後の患者・家族への説明

- 出来るだけ早い段階で説明の場を設ける。

- 説明を行う者は、院長が決めるが、必ず担当医・事務長・総師長が同席して行う。

- 説明時には記録に基づき誠意を持ってわかりやすく説明する。決して事実を隠したり、虚偽の説明をしてはならない。カルテの開示を求められたらカルテ開示の手続きを経て行う。

- 説明の記録を正確に残す。

(4)紛争に至った場合

- 病院の側に過失があった場合は、時間がかかっても誠意を尽くして話し合いを続け、可能な限り訴訟に至ることなく示談(和解契約)で解決する。

- やむなく訴訟に至った場合は、管理部・法人に報告すると共に別途「対策委員会」を設置し、窓口を事務長とする。

- ① 顧問弁護士と対応を協議する。

- ② マスコミ等への対応が必要な場合は、集団的な検討を経た上での見解に基づき説明を行い、それ以外のことはその場で説明をさける等毅然とした対応を行う。早期に全日本民医連への報告と相談を行う。

(5)警察への届出

- ① 医療過誤によって死亡または傷害が発生した場合またはその疑いがある場合には、施設長は、すみやかに所轄警察署に届出を行う。

- ② 警察署への届出を行うに当っては、原則として、事前に患者、家族に説明を行う。

- ③ 施設長は、届出の具体的内容をすみやかに法人本部へ報告する。

- ④ 施設長は、警察への届出の判断が困難な場合には、法人本部の指示を受ける。

- (注)医師法第21条の規定により、医師は、死体または妊娠4ヶ月以上の死産児を検案して異常があると認めた場合、24時間以内に所轄警察署に届ける出ることが義務づけられている。

(6)マスコミへの対応

社会に対する説明責任を果たすために、真摯な対応を院長の判断により行う。

- ① マスコミへの対応については、法人理事長・専務理事と相談して院長が対応を決定する。

- ② 情報の混乱を防ぐため、職員が個々の取材に応じず、事務長に窓口を一本化し対応を統一する。

- ③ 記者会見が必要な場合、病院長の指示により事前に対応者を決めて行う。

- ④ 公式見解の公表に際しては、患者のプライバシーを最大限考慮し、事前に患者や家族・遺族と十分に話し合い、公表する範囲を明確に決めておく。

- ⑤ 当該医療事故に関わった医療従事者の職種は公表するが、氏名・部署は公表しない。

(7)医療事故の再発防止活動

- ① 病院長は医療事故調査の結果について速やかに院内に周知する。

- ② 医療安全管理委員会は、医療事故対策チームからの警鐘的事案報告を踏まえ、改善などを検討し、関係部署・各種委員会への提言をまとめる。再発防止の徹底をはかり、定期的に防止策の評価を行う。

- ③ 関係部署・各種委員会は医療安全管理委員会の提言を踏まえ、管理体制・業務内容の改善などを検討し、再発防止策を講じ、院内で共有する。

- ④ 医療安全管理委員会は、患者の安全確保のために、外部の医療機関や業者との間で情報交換や連携を行い、具体的な対策を講じる。

(8)医療事故に関係した職員へのサポート

病院管理部の判断により,必要な面接を行い、その情報をもとに専門医のカウンセリングを行う。

(9)本医療安全管理指針の閲覧

本指針は、当院のホームページに掲載すると共に患者・家族からの閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。本指針についての紹介は、医療安全管理委員会が対応する。

(10)本指針の見直し、改訂

- ① 医療安全管理委員会は、少なくとも年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。

- ② 本指針の改訂は医療安全管理委員会の決定により行う。

(11)患者家族からの相談への対応

病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。

(1)医療事故が発生した場合、委員会において、事故の原因分析など、以下の事項について評価検討を加え、その後の事故防止対策への反映を図るものとする。

- 医療事故報告に基づく事例の原因分析

- 発生した事故について、組織としての責任体制の検証

- 講じてきた医療事故防止対策の効果

- 同様の医療事故事例を含めた検討

- 医療機器メーカーへの機器改善要求

- その他、医療事故の防止に関する事項

(2)医療事故を効果的な分析を行い、事故の再発防止に資することができるよう、必要に応じて、ヒヤリ・ハット・医療事故情報分析表を活用し、より詳細な評価分析を行う。

以上

| 2006年~2009年 | 変更内容 | 委員会構成員の変更 | |

| 2011年4月 | 変更内容 | 委員会構成員の変更 | 削除 副院長 |

| 医療事故対策チーム構成員の変更 | 削除 事務次長 | ||

| 2012年10月 | 変更内容 | 委員会の開催 | 追加 委員が欠席の場合代理出席とする |

| 2014年6月 | 変更内容 | 構成員の変更 | 削除 医事課係長 |

| 削除 検査科科長 | |||

| 追加 検査科科長 | |||

| 2015年1月 | 変更内容 | 職員研修 | |

| 以上 |